Четвёртого мая 1753 года (по старому стилю) в усадьбе Никольское-Черенчицы (ныне - Торжокский район Тверской области) родился будущий великий русский архитектор Николай Александрович Львов. Н.А. Львов был ещё и одним из самых ярких и разносторонних представителей Русского Просвещения, удивительным графиком, историком, ботаником и садоводом, геологом, поэтом, драматургом, переводчиком и музыкантом.

Николай Львов вошёл в историю русской архитектуры как последователь палладианства и как автор замечательных и знаковых сооружений не только в Петербурге и Москве, но и во многих российских губерниях.

Говорят, что архитектор Львов был верен принципу - «где родился, там и пригодился». Не знаем, так ли это, но Львов, родившийся под Торжком, именно в этом городе и его окрестностях возвёл, наверное, бóльшее число своих шедевров. К счастью, значительная их часть сохранилась, и нам удалось их осмотреть.

Хотим только предупредить наших читателей, которые задумают проехать по этим местам, что большинство дорог здесь - грунтовые, а местами - и не особо ровные.

И начнём мы наш рассказ с родовой усадьбы Львовых - Никольское-Черенчицы в селе Никольском, лежащем в 22 км от Торжка (координаты: 57.091493, 34.668390).

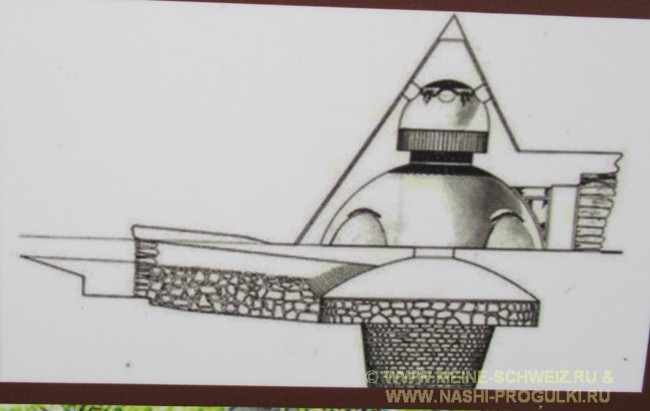

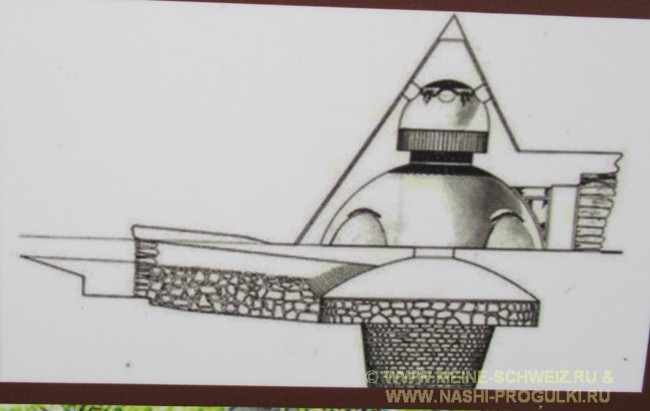

Свою работу по благоустройству родовой усадьбы Львов начал в 1780-х годах с проектирования и постройки хозяйственных зданий. До наших дней дошли лишь некоторые из них. Сохранился погреб в египетском стиле в виде пирамиды с ледником в центре.

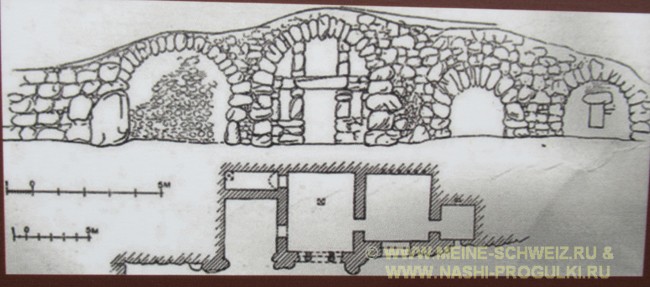

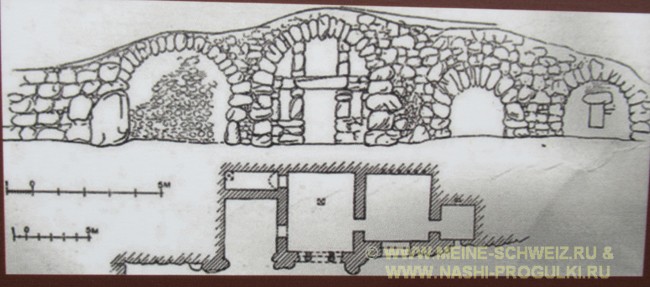

На некотором удалении от усадебных построек на холме Львов расположил кузницу из валунов.

Кузница была одной из первых построек, на одном из камней высечена дата - 1783.

Рядом на холме - руины хозяйственной постройки. Возможно, это был гостевой дом.

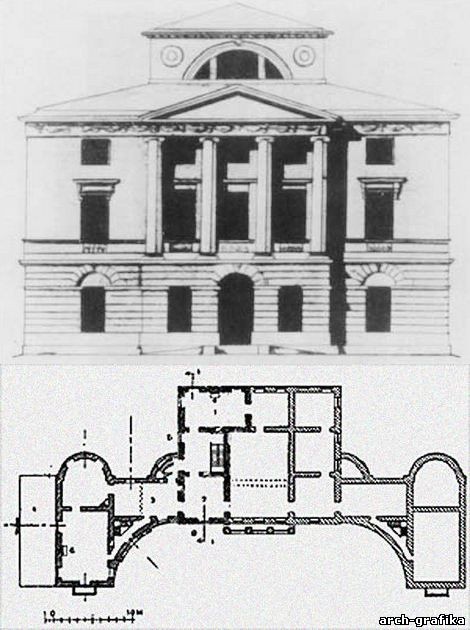

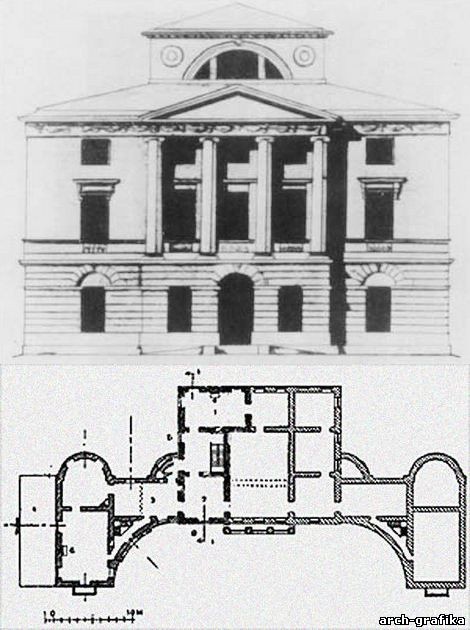

Усадебный дом Львов строил в последнюю очередь. Это был дом на пригорке в центре имения, с бельведером, с ростовкой на нижнем этаже, ионическими портиками с четырьмя колоннами на верхних ярусах здания. К сожалению, уникальное здание не дожило до наших лет.

Дом, согласно чертежам и воспоминаниям гостей, был уникальным для тех времен. В нем работала система подачи воды – внутренний колодец, водоподъемная машина. Функционировал «кондиционер», забирающий воздух с улицы, пропускающий его через камин, где он нагревался, и ароматизатор в виде емкости с розовой водой. Кушанья на кухне варились на паровой плите с встроенными вертелами и аналогом посудомоечной машины.

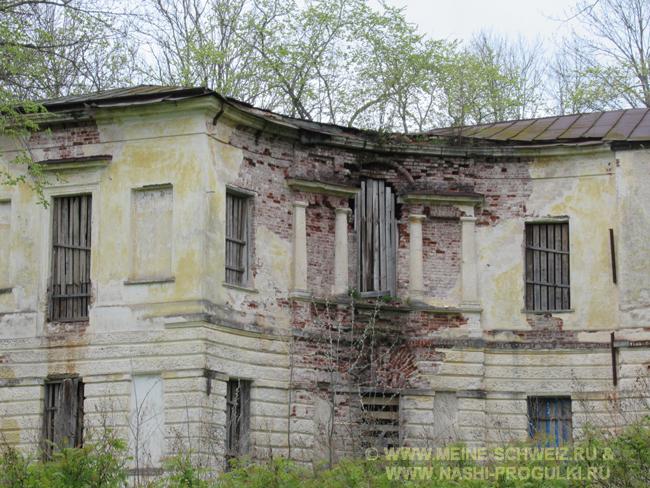

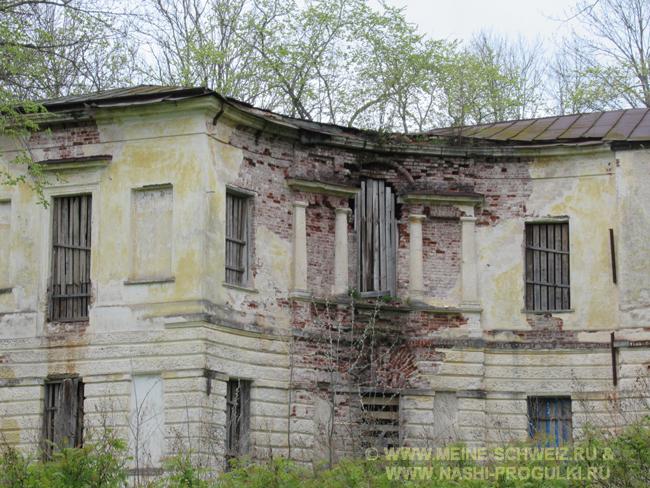

По документам и чертежам удалось установить, что Николай Александрович начал пристраивать к главному дому флигели с востока и с запада. Точно не известно, был ли построен восточный флигель, но западный, вернее, его почти руины, можно увидеть и сейчас.

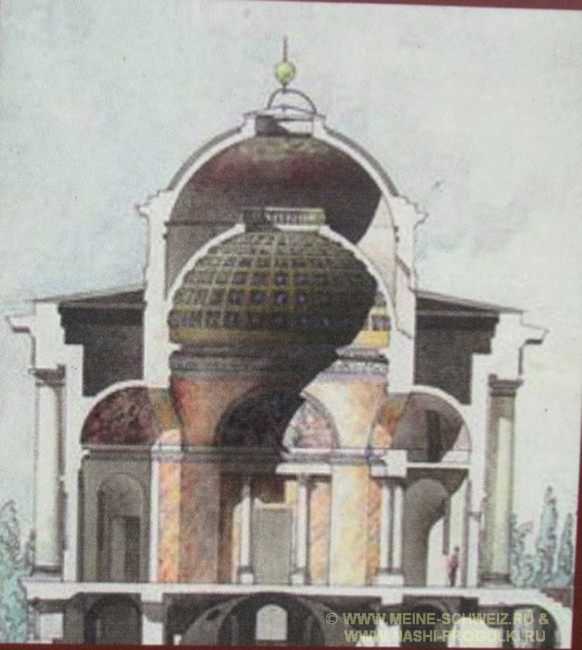

Недалеко от западного флигеля находится еще одно творение Николая Александровича Львова – церковь Вознесения Христова, спроектированная и построенная самим Львовом. Отделкой храма занималась вдова уже после его смерти, часть рисунков и фресок на стенах принадлежат кисти Боровиковского. В нижнем ярусе храма когда-то была семейная усыпальница хозяев усадьбы.

Храм венчает двойной купол с проёмом, закрытым толстым гранёным стеклом. Над ним на кольце крепились три стержня, на которых установлен позолоченный шар с крестом, поэтому в храм попадает рассеянный солнечный свет.

После революции разграбили не только саму усадьбу, но и склеп – жители Никольского и заезжие искатели кладов пытались найти сокровища владельцев имения. Никаких сокровищ не нашли, а вот результат этого вандализма стал плачевным для строений и останков бывших хозяев.

В трёх километрах от Никольского в деревне Арпачево (координаты: 57.096232, 34.628151) сохранилась построенная Н.А. Львовым в 1791 году удивительная и необычная Казанская церковь с отдельно стоящей колокольней-маяком.

Это постройка была выполнена Львовым по инициативе своих родственников рядом с барским домом, который, как и захоронения родственников Львова, были варварски уничтожены после Октябрьской революции.

Службы в храме сейчас проходят редко, и нам не удалось попасть внутрь храма, расписанного другом Львова художником Владимиром Боровиковским. Надеемся, что работы по ремонту храма и колокольнии в недалёком будущем успешно завершатся, ну а пока колокольня одета в леса.

Творения Н.А. Львова можно увидеть и в самом Торжке. В восточной части центральной площади города - площади 9-го января - стоит построенная в 1783 году по проекту Львова небольшая часовня Животворящего Креста.

В сквере сбоку от часовни установлен памятник замечательному зодчему.

Два замечательных сооружения, построенных в конце 18-го века по проекту Н.А. Львова, являются украшением Борисоглебского мужского монастыря (Старицкая ул., 7).

Это надвратная Спасская церковь и колокольня над Святыми воротами.

В центре монастырской территории стоит могучий Борисоглебский собор, также построенный Львовым.

В 18 км от Торжка находится деревня Василёво (координаты: 57.098210, 34.971667). Здесь когда-то находилась усадьба дворян Львовых, дальних родственников Н.А. Львова.

Николай Александрович Львов был создателем архитектурно-паркового комплекса усадьбы. Он соорудил здесь каскадную систему прудов.

Потрясает великолепная «каменная симфония» Львова - стометровый арочный мост с двумя гротами – вольерами, состоящий из насухо сложенных валунов, держащихся лишь с помощью силы тяжести.

Главный дом усадьбы и другие постройки до наших дней не дошли. Сохранился только двухэтажный флигель - перестроенная оранжерея.

На территории сохранилась и знаменитая липовая аллея, шедшая к главному дому усадьбы. Эта аллея является остатком от регулярной парковой части усадьбы.

В 1976 году на территории усадьбы был открыт архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества, которому мы посвятили отдельный материал.

В чуть более 40 км от Торжка находится деревня Переслегино (координаты: 56.818254, 34.867418). Здесь по инициативе владельца этих мест Марка Фёдоровича Полторацкого в конце 18-го века начали строительство каменной церкви во имя Петра и Павла, освящённой в 1802 году.

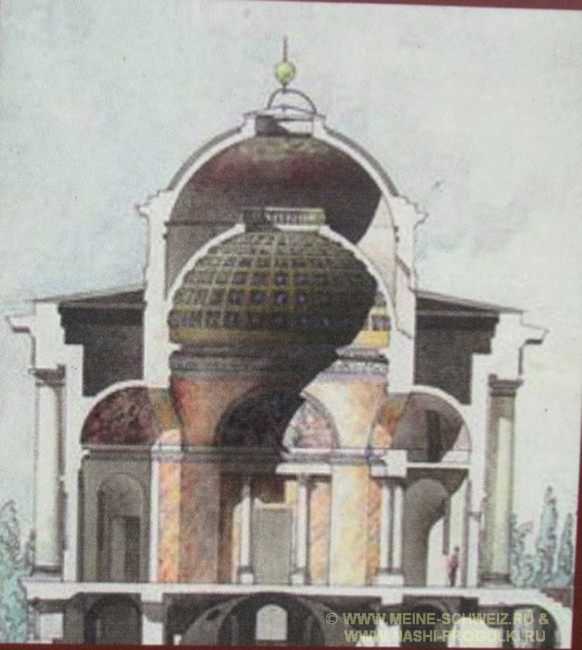

Предполагается, что автором проекта храма был Н.А. Львов. Уникальность храма в его двойном куполе, в котором в вертикально вытянутых проёмах просматривались 12 нарисованных апостолов. Падающий через 12 окон барабана свет отражался от нижнего купола и освещал 12 фресок с апостолами.

С Петропавловским соседствует также каменный храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, возведённый в 1846-1868 годах в стиле эклектики. В 1930-х годах его закрыли и разграбили. Сегодня его состояние лучше не стало.

Долгое время храм во имя Петра и Павла стоял заброшенным и медленно разрушался. Недавно начались реставрационные работы, так что нам пришлось рассматривать храм через строительные леса.

В 38-ми километрах от Торжка в деревне Прямухино (координаты: 56.937429, 34.449112) в прошлом находилась усадьба Бакуниных. В усадьбу в гости к Александру Михайловичу (отцу анархиста М.А. Бакунина) и к его потомкам приезжали Белинский, Толстой, Горький и другие известные люди. Тут же родился и будущий анархист Михаил Александрович Бакунин. И до сих пор сюда периодически приезжают поклонники его анархических идей. Большинство объектов усадьбы до нашего времени не дошли.

Cохранилась лишь Троицкая церковь, построенная в начале 19-го века. Необычная по форме церковь была предположительно построена по проекту Н.А. Львова.

В 1930-е годы церковь была закрыта, в нижнем храме размещался молокозавод, в верхнем - сельский клуб. Сейчас храм возвращён верующим.

В начале 20-го века рядом с храмом была построена колокольня.

И завершим мы наше путешествие по местам, связанным с творениями Н.А. Львова, в усадьбе Знаменское-Раёк (координаты: 56.955749, 35.250670), находящейся в 23 км от Торжка и 65 км от Твери.

В 1772 году генерал-аншеф, сенатор, герой русско-турецкой войны Федор Иванович Глебов женился на последней представительнице и единственной наследнице старинного знатного боярского рода Елизавете Петровне Стрешневой, которая была моложе его на 17 лет.

Мы не будем описывать особенности характера Елизаветы, тонкости её отношения к мужу, отметим только, что Федор Глебов питал к жене глубоко нежные чувства и, дабы угодить молодой супруге, решил возвести для нее белокаменную усадьбу на своей вотчине в Тверской области.

Строительство новой усадьбы, которая должна была быть не только усладой для супруги, но и местом, достойным приема императорских особ, Глебов поручил Н.А. Львову. Работы начались летом 1787 года и продолжались 12 лет. Место было выбрано в излучине реки Логовежи рядом со Знаменской церковью, построенной в 1766 году отцом Ф.И. Глебова, генерал-аншефом Иваном Фёдоровичем Глебовым.

Рядом с храмом находился погост, который при подготовке к строительству новой усадьбы Фёдор Глебов решил перенести в соседнюю деревню Васильева Гора (координаты: 56.943841, 35.251985). В 1792 году у погоста по проекту Н.А. Львова была выстроена часовня Даниила Столпника.

В наш приезд часовня была закрыта, а жаль. Интерьер и росписи часовни, выполненные местными художниками под руководством некоего иностранного мастера, хорошо знакомого с ватиканскими росписями, напоминают работы Рафаэля в Ватикане, правда, упрощённом виде. Фрески на внешних стенах часовни выполнены в 19-м веке.

Но вернёмся в Знаменское-Раёк. Усадьба, которую спроектировал Н.А. Львов, по своей форме напоминает ожерелье, которое Ф. Глебов подарил своей жене. Круговая колоннада из почти двухсот колонн напоминает цепочку, флигели с башнями - алмазы, парадные ворота - замочек, а главный дом - красивый кулон.

Через Парадные ворота открывался вид на огромный парадный двор.

Сквозь кованое кружево ворот, оформленных в виде триумфальной арки, просматривается овальный курдонёр, окруженный белыми тосканскими колоннами. В центре курдонёра находился фонтан со скульптурами Льва, Ариона и Дельфина. Вода в фонтан поступала благодаря созданной Львовым сложной инженерной системе, связывающей каскадные пруды и специально устроенные каналы.

В обрамление парадного двора включены два флигеля с башнями, расположенными напротив друг друга. Северный флигель имеет две башни, соединенные длинным зданием каретного сарая, замаскированным рядами тосканских колонн.

В одной из башен размещалась библиотека, в которую можно было пройти по галерее прямо из кабинета хозяина.

Южный флигель также имеет две башни. Здесь находилась оранжерея, стеклянная часть которой была обращена в сад. В оранжерее выращивали лимоны, апельсины, ананасы, персики, абрикосы, спаржу. В дальней от главного дома башне располагался театр.

Главный дом усадьбы, увенчанный бельведером, поражал продуманностью планировки и великолепием.

В дом, вход в который украшен четырехколонным тосканским портиком, ведёт парадная лестница. Парадное крыльцо фланкировали пушки, которые салютовали прибывающим в усадьбу высоким гостям.

Прежде, чем войти в главный дом усадьбы, скажем, что после Октябрьской революции усадьба и её постройки переживали непростые времена, которые привели к их упадку. Разные учреждения, включая исправительное заведение для несовершеннолетних, отнюдь не старались сохранить интерьеры, скорее наоборот, перестраивали главный дом под свои нужды. Дом ветшал и разрушался, но в 2025 году наконец-то было принято решение о выделении финансовых средств на реставрацию дома и всего комплекса усадьбы. Предполагается проведение масштабной реставрации, которая займёт не менее пяти лет. В ближайшее время усадьбу закроют для посещения. Так что, если планировать её посещение, пусть и том виде, как в нашем материале, то следует поторопиться!

Внутри здание спланировано по анфиладному принципу.

Пройдя по парадной лестнице гости попадали сразу на второй этаж (первый этаж был служебным). В некоторых помещениях второго этажа сохранились камины и печи.

Основные парадные помещения находились на третьем этаже, куда вела лестница с вазами, наполненными ароматическими маслами.

Центральное положение в доме занимает парадный зал. Он выделяется среди других залов формой и отделкой.

Самое впечатляющее в парадном зале - это внутренний купол с отверстием, открывающимся в световой барабан.

Этот прием двойного купола, впервые примененный Львовым в Иосифовском соборе в Могилеве, часто встречается в его работах, например, в храме родовой усадьбы Никольское-Черенчицы.

Львов, взяв за основу купол с отверстием в небо римского Пантеона, адаптировал его к условиям нашего климата, закрыв отверстие и создав «небесную» полусферу над ним.

Для оптического расширения пропорций зала роспись купола имитирует кессонированную поверхность.

На стенах парадного зала были фрески, представлявшие собой лепные гризайли, легкие орнаменты и медальоны. В рамах над дверьми - арабески и изображения усадеб.

В зале были камины, отделанные чёрным камнем. Один из них отреставрирован.

Из помещения рядом с парадным залом в верхнюю часть подкупольного пространства вела лестница.

Парадная столовая была выполнена на манер таблиниума - помещения в римских домах, где находился семейный архив и портреты предков. В верхней части помещения столовой в парадном фризе в овальных медальонах располагались 24 портрета императорских особ, начиная с портретов царя Михаила Романова и его супруги Евдокии Стрешневой, что напрямую указывало на прямое родство семьи с царствующей династией.

В части залов третьего этажа чудом уцелели потолочные карнизы, а также отделка "под камень" стен, дверных и оконных проёмов.

Парковый фасад устроен иначе: в центральной части дома расположена глубокая лоджия с колоннами, образующая просторную террасу с боковыми сходами в парк. Прообразом портика таких пропорций мог быть храм Геркулеса в Кори, который Львов мог видеть в своем путешествии по Италии.

Усадебный парк был спланирован в традициях второй половины 18-го века и имел регулярную и пейзажную части. Перед домом располагался регулярный парк.

По мере удаления от дома парк становился пейзажным.

Аллея выводила на живописный берег реки.

В парке были беседки, павильоны и разные "затеи" - Полуденный и Троеграновый домик, погреб Ротонда, храм Цереры, каскад прудов с пристанями, купальнями и гротами. К сожалению, до наших дней они не дошли, за исключением развалин одного грота и погреба Ротонды.

Рядом с флигелем, в которой была конюшня, сохранился старинный колодец.

В центре сохранившего верхнего Палатного пруда, дно которого выложено валунами, расположен Остров Любви. По преданию, Федор Глебов посадил на острове три сосны, которые символизировали Веру, Надежду и Любовь. Спустя более двухсот лет на острове растет одна сосна с охватом ствола более трёх метров.

На этом мы закончим наше путешествие по окрестностям Торжка и знакомство пусть не со всеми, но с многими творениями выдающего русского архитектора Николая Александровича Львова, которые он создал здесь. И хотя некоторые из них находятся не в лучшем состоянии, а у части из них авторство Львова документально не подтверждено, всё это никак не умаляет восхищения от вида этих творений талантливого русского зодчего 18-го века Николая Александровича Львова.

Местность:

Тверь и Тверская область