В настоящее время музеи железнодорожной техники перестали быть экзотикой, они есть во многих городах нашей страны, но от этого их посещение не перестаёт быть интересным и познавательным. Об одном из них, расположенном в Самаре, мы рассказывали в нашем специальном материале. Удивительные создания инженерной мысли и человеческих рук не могут не завораживать и восхищать!

Есть такой музей и в Ростове-на-Дону (Казачий переулок, 44А). Его экспонаты разместились на двух смежных площадках. Первая отдана в основном паровозам, вторая - локомотивам на тепловой и электрической тяге.

Начнём наше знакомство с паровоза серии Эу, выпускавшегося в 1926-1931 г.г. Паровоз работал на нефти и мог развивать скорость до 65 км/ч.

Его "собрат" серии Эм, выпускавшийся в 1932-1935 г.г., работал на угле.

Важную роль в формировании грузовых составов играли небольшие маневровые паровозы, которые не имели тендера, а весь запас воды и угля возили "на себе". Паровоз серии 9П был разработан перед Великой Отечественной войной и выпускался на двух заводах, после войны их выпускал Муромский паровозостроительный завод. Всего было построено 2900 таких паровозов.

Самый мощный серийный советский паровоз ФД20 ("Феликс Дзержинский") начал выпускаться на Луганском заводе в 1931 году.

На паровозе этой серии, развивавшим скорость до 85 км/ч, в 1936 году был установлен мировой рекорд по тяге - машинист-стахановец И.П. Блинов провёл состав весом 10500 тонн. В экспозиции музея представлен паровоз ФД20-1562 выпуска 1937 года с дымоотбойными щитами и другими усовершенствованиями.

Во время войны советским железным дорогам потребовалось значительное число средних паровозов, но отечественных паровозов серии СО выпускалось недостаточно. Советским руководством было принято решение о заказе по лендлизу в США товарных паровозов серии Е. Эти паровозы производились в Америке для царской России ещё в годы Первой мировой войны. Паровозы доставлялись в разобранном виде военными конвоями в порты Мурманска, Архангельска и Владивостока, собирались и отправлялись на фронт.

Всего с 1943 по 1945 год в СССР было поставлено 2047 паровозов, произведённых американскими заводами "Алко" и "Балдвин".

В 1946-1955 г.г. советскими заводами было построено 4199 паровозов серии Л для грузовых перевозок. Паровоз на нефтяном топливе мог развивать скорость до 80 км/ч.

Паровозы серии Л выпускались и на угольном топливе.

На основе конструкции паровозов серии Л была создана серия ЛУ. С 1952 по 1956 год было выпущено 522 паровоза этой серии.

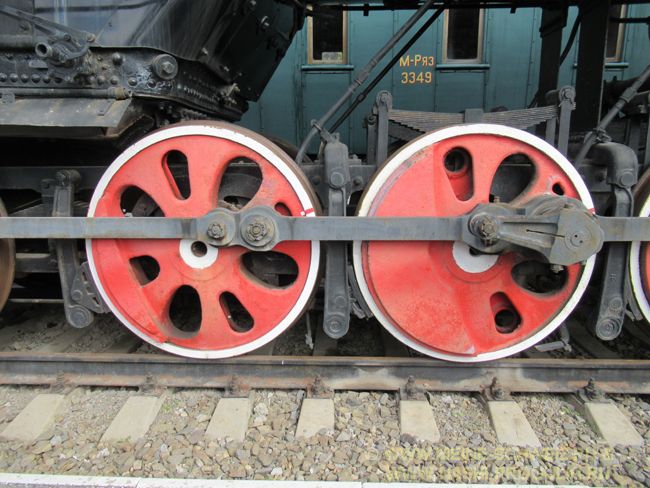

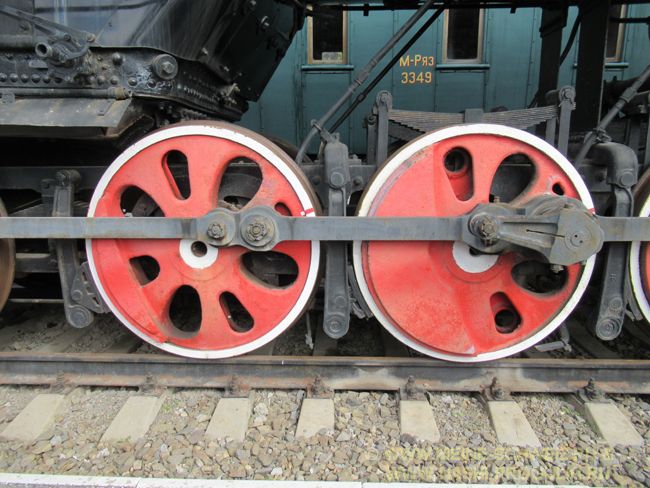

Самым распространённым послевоенным советским пассажирским паровозом был паровоз серии Су, имевший конструктивную скорость до 115 км/ч.

Благодаря диаметру колёс в 185 см паровоз мог работать со скорыми, курьерскими и обычными пассажирскими составами.

Железные дороги - это не только паровозы, но и другая необходимая для инфраструктуры техника. В лёгкой маневровой работе незаменим мотовоз, такой, как Мз/2, построенный в 1937 году на Калужском машиностроительном заводе и первоначально оснащённый бензиновым автомобильным двигателем московского автозавода им. Сталина.

В послевоенные годы в работе путевого хозяйства широко использовались дрезины различного типа, в основном, типа ТД-5 с двухцилиндровым четырёхтактным бензиновым двигателем от мотоцикла К-750.

В работе системы железных дорог иногда нельзя обойтись без мощных грузоподъёмных механизмов. Мощные краны серии ЕДК грузоподъёмностью от 25 до 250 тонн изготавливались для советских дорог в ГДР, где в 1954 году для этих целей был построен завод, носивший имя С.М. Кирова. Производство в ГДР существовало до 1990 года.

Конечно, различная "тяга" на железных дорога очень важна, важны и обслуживающие механизмы, но ведь главное, для чего существуют железнодорожные магистрали - это перевозка пассажиров и грузов, а для этого нужны самые разные вагоны.

В 1895 году Коломенский завод начал строить двухосные цистерны ёмкостью 15 куб. м. Удачная конструкция и взаимозаменяемые с другими грузовыми вагонами детали сделали цистерну наиболее массовой на казённых дорогах России, а затем и на частных. В цистернах перевозили тёмные и светлые нефтепродукты, спирт и разные кислоты.

В экспозиции музея представлена и единственная сохранившаяся в нашей стране трёхосная цистерна, построенная в 1901 году на заводе "Ринггофер" (Австро-Венгрия, ныне - Чехия). Такие цистерны попали в Россию как военные трофеи. После переделки под нашу колею цистерны работали на дорогах СССР вплоть до конца 1940-х г.г.

Двухосные цистерны ёмкостью 23 куб.м производились в Германии в конце 1930-х - середине 1940-х г.г. Они также попали в нашу страну как трофеи и, после переделки под нашу колею, работали на советских дорогах вплоть до конца 1960-х годов.

Открытые платформы всегда предназначались для перевозки техники и негабаритных грузов.

Уникальным экспонатом музея является и единственный сохранившийся на территории СНГ двухосный вагон-ледник, построенный на Сормовском заводе в 1914 году.

Впервые подобные вагоны с коробами для смеси льда с солью появились на российских дорогах в 1862 году, раньше, чем их стали применять в мире. Они позволяли сохранять свежесть продуктов до 10 суток, что в условиях значительных российских расстояний имело огромное значение.

С 1935 года и до середины 1960-х основные грузоперевозки приняли на себя четырёхосные крытые вагоны грузоподъёмностью 50 т.

Во время Первой мировой войны царское правительство приняло решение о закупке 20000 товарных вагонов в США и Канаде. Поставки начались в 1915 году и прекратились в 1917-м, а после окончания Гражданской войны в 1925 году советские заводы наладили производство двухосных крытых товарных вагонов "канадского типа" с повышенным объёмом кузова в 45 куб.м. Находящаяся в музее легендарная "теплушка" оснащена печкой-буржуйкой и нарами для перевозки воинского состава.

В ней могли перевозить 40 человек или 8 лошадей.

В состав эшелона включался и спецвагон-душевая.

Четырёхосный вагон-салон ВЛК.6 изготовлен в 1911 году. Он предназначался для инспекционных поездок администрации железных дорог и рассчитан на перевозку 7 человек. Вагон оборудован двумя санузлами, душем и кухней. По своему прямому назначению вагон использовался до 1995 года.

Специальный четырёхосный вагон-салон СКВ-7 был построен в 1934 году и рассчитан на перевозку всего трёх человек. До войны он использовался начальником штаба СКВО для поездок по округу. После войны и вплоть до 1998 года на нём совершало инспекционные поездки руководство Северо-Кавказской ж.д.

Четырёхосный вагон-салон СКВ-915 был предназначен для перевозки тридцати двух легкораненых бойцов. Вагон оснащён трёхъярусными полками, которые одновременно состоят из переносных носилок. Стоящий в музее вагон был построен в 1940 году и в годы войны принимал реальное участие в перевозках раненых.

Узкоколейные дороги (750 мм), которых в стране было много, требовали собственного подвижного состава. В период с 1955 по 1958 год на Калужском заводе было выпущено около 300 тепловозов серии ТУ2. Благодаря удачной конструкции и схожести с локомотивами стандартной колеи 1520 мм, тепловозы серии ТУ2 ещё долгое время служили учебными локомотивами на детских железных дорогах страны.

С 1955 по 1989 год в СССР строились вагоны типа ПВ40 для узкоколейных дорог. Вагоны оборудованы электрическим освещением, водяным отоплением, санузлом, что создавало пассажирам комфорт при длительных поездках на путях промышленных предприятий. Постепенно вагоны ПВ40 выводились из эксплуатации и передавались детским дорогам.

Электровоз серии ВЛ22 ("Владимир Ленин") был разработан ещё в 1938 году на замену устаревшему ВЛ19. После войны его модернизированная версия, получившая наименование ВЛ22М, производилась до 1958 года. Было выпущено 1580 таких электровозов.

В 1964 году на пригородные линии страны вышли пассажирские электропоезда серии ЭР22 Рижского вагоностроительного завода. Всего за период с 1964 по 1968 год было выпущено 66 таких "электричек".

Тяжёлые климатические условия БАМа потребовали разработки специального электровоза. Для БАМа был разработан электровоз серии ВЛ84, произведённый в количестве 2 штук. До нашего времени сохранился лишь один.

На дорогах страны работало много электровозов чехословацкого предприятия "Шкода" из города Пльзень.

Односекционный пассажирский электровоз серии ЧС2 чехословацкого производства работал на участках дорог с постоянным напряжением 3000 Вольт. Всего за период с 1958 по 1973 год было выпущено 942 электровоза. За свой вид ЧС2 получил у машинистов ласковое имя "Чебурашка".

Его "собрат" по происхождению - электровоз серии ЧС4т для участков дорог с напряжением 25000 Вольт переменного тока. Электровоз выпускался с 1971 по 1986 год и мог развивать скорость до 160 км/ч. В СССР поступило 510 электровозов этой серии.

Вернёмся к электровозам отечественного производства. В 1953-1967 г.г. было построено 1723 электровоза серии ВЛ8 для обслуживания грузовых и пассажирских перевозок на участках с постоянным напряжением 3000 Вольт.

Часть электровозов была выпущена в Тбилиси.

Электровозы серии ВЛ41 выпускались всего два года - с 1963 по 1964 г. и работали в маневровом движении, а с 1970 года - в угледобывающих предприятиях.

На самых грузонапряженных участках железных дорог работали 695 электровозов серии ВЛ80к. Они строились в 1963-1971 г.г.

За период с 1956 г. по 1973 г. в СССР было построено 6797 тепловозов серии ТЭЗ.

До настоящего времени на некоторых участках пассажирских перевозок российских железных дорог работают тепловозы серии ТЭП60, выпущенные в 1960-1987 г.г. в количестве 1241 шт.

В Ростовском музее представлены и интересные образцы легкой и маневровой техники. Выпущенные в период 1947-1955 г.г. в количестве 4351 шт. мотовозы серии Мк215 усердно трудились на подъездных путях заводов и элеваторов.

Тепловозы типа ТГК2 с гидравлической передачей мощности предназначались для лёгких маневровых работ и выпускались с 1960 г. до середины 1980-х.

Автодрезины ДМС и АГМС использовались для ремонтных работ.

В музее можно увидеть и внешне ничем не примечательные почтово-багажные вагоны. К сожалению, доступа внутрь нет, а ведь на самом деле это специальные радиовещательные комплексы "Метель".

Комплекс "Метель" 1 был был разработан в Ленинграде в конце 1970х - начале 1980-х г.г. на фоне обострения советско-китайских отношений. Оборудование комплекса позволяло мобильно организовать широкое радиовещательное покрытие местности. В одном вагоне размещались передающее оборудование и антенна, в другом - студийное оборудование и дикторская кабина.

Комплекс "Метель" 2 недолгое время работал в районе советско-китайской границы, затем находился на хранении в Талдоме. В 2000 году комплекс был направлен в Чечню для восстановления там телерадиовещания.

В Чеченской республике с 2000 по 2010 год работал и комплекс "Метель" 3, который обеспечивал устойчивое телерадиовещательное покрытие в радиусе до 250 км, то есть 90% территории Чечни. "Метель" 3 транслировала передачи спецпрограммы "Чечня Свободная", "Голос Россия-Кавказ" и телепрограммы ВГТРК "Культура".

А закончить наше знакомство с музеем мы хотим у тепловоза серии ТЭП10, которые производились с 1961 года. До перевода основного пути Октябрьской дороги на электрификацию мощные и скоростные ТЭП10 использовались для вождения скорых фирменных поездов "Красная Стрела". Именно поэтому ТЭП10 - единственный тепловоз, имеющий собственное имя - "Стрела".

В заключении скажем, что музей действительно большой и интересный для людей разного возраста, многие экспонаты доступны для осмотра внутри, что даёт более глубокое представление о представленной в нём технике.

А для нас приятным (хотя и не железнодорожным) "бонусом" стал стоящий у частного дома рядом со входом в музей симпатичный старенький "Запорожец" ЗАЗ 968М.

Местность:

Ростов-на-Дону Раздел:

Музеи техники и авто