Что делать туристу в Минске, если погода не располагает к долгому пребыванию на улице? Конечно же, отправляться в музей! Музеев в столице Беларуси достаточно, но мы расскажем лишь о нескольких, наиболее интересных, с нашей точки зрения, как взрослым, так и совсем юным путешественникам.

Национальный Художественный музей

(улица Ленина, 20)

Чудесный минский музей с очень драматичной историей, закончившейся, к счастью, хэппи эндом.

Официальная дата рождения минской картинной галереи - 1939-й год. Основу коллекции составили картины, ранее хранившиеся в исторических музеях разных городов Белоруссии, а в скором времени в галерею поступили и многочисленные произведения искусства из зáмков и усадеб Западной Белоруссии.

В самом начале войны экспонаты бережно упаковали, но эвакуировать не успели. И вся коллекция, вот так вот преподнесённая на блюдечке с голубой каёмочкой, была вывезена немцами и ... бесследно исчезла. Причём никаких следов этого замечательного собрания картин до сих пор так и не найдено.

Сразу после войны по сути не существующий музей возглавила мужественная женщина Елена Васильевна Аладова, проработавшая директором более 30 лет. Именно она со своей командой фактически с нуля создала новый музей, и её бюст, стоящий сейчас в проходном коридоре в музее, должен был бы стоять на самом почётном и видном месте.

Конечно, с минским музеем поделились и Третьяковка, и Русский музей, но это была капля в море. Почти всё великолепное собрание русской живописи было приобретено Аладовой у частных коллекционеров. При ней же в 1957-м году у Художественного музея появилось и собственное здание на улице Ленина (арх. М. Бакланов).

Сразу от входа посетители попадают в торжественный двухсветный вестибюль с двойной лестницей. По второму этажу вестибюль опоясывает открытая галерея, используемая в качестве выставочного пространства.

В анфиладе залов вдоль вестибюля размещена коллекция русской живописи.

Прекрасное и очень полное собрание! Здесь представлены почти все русские художники 18 - 20 веков от Вишнякова, Лосева и Рокотова до Коровина, Машкова и Головина.

К концу прошлого столетия коллекции музея так разрослись, что позади старого здания в 1990-х пришлось пристроить новый корпус (арх. В. Белянкин).

Просторные залы нового корпуса отдали под работы белорусских художников и советского времени, и современных.

Здесь же разместились и произведения искусства древних мастеров.

Один из залов заняли слепки известных скульптур.

Национальный Исторический музей

(улица Карла Маркса, 12)

Исторический музей находится буквально в пяти минутах ходьбы от Художественного.

Коллекциям Исторического музея повезло гораздо больше, чем картинам Художественного музея. Экспонаты Исторического музея тоже не успели эвакуировать, но всё собрание целиком было вывезено немцами в один из баварских зáмков, откуда оно и было в целости и сохранности возвращено на Родину.

Говорить об истории непосредственно Белоруссии достаточно сложно, уж очень тесно она переплетается с историей то Великого княжества Литовского, то Речи Посполитой, то Российской империи, потом частично с советской, частично польской и, наконец, с историей СССР. Соответственно и выставленные экспонаты наглядно отражают все эпохи в истории белорусских земель.

Музей природы и экологии

(улица Карла Маркса, 12)

Музей природы и экологии находится непосредственно в здании Исторического музея и занимает несколько залов в подвальном этаже.

За стеклянными витринами выставлены многочисленные чучела животных и птиц, обитающих на территории Беларуси.

В музее всего четыре небольших зала, и посещение их не утомит даже малышей.

Музей "Дом Ваньковича"

(улица Интернациональная, 33А)

Сбоку от Октябрьской / Кастрычнiцкой площади, за громоздким Дворцом Республики, в глубине небольшого двора притаился ещё один замечательный, относительно новый минский музей - Дом Ваньковича.

Музей открыт к 200-летию со дня рождения белорусского художника Валентия Ваньковича (1800 - 1842).

Собственно говоря, именно эта городская усадьба принадлежала не самому художнику, а его двоюродному брату, но Валентий часто бывал у родственника, здесь же постоянно собирался и круг его друзей.

Одноэтажный дом с мезонином построен в конце 18-го века на каменных подвалах более раннего строения.

В комплекс усадьбы входит дом управляющего.

Напротив него стоит хозяйственный корпус с конюшней.

В советское время дом внутри был кардинально перестроен под многоквартирный жилой дом. Реставрацию начали ещё в 1980-м, но закончили только к концу 20-го века.

Естественно вся мебель и все предметы интерьера в музее никакого отношения к Ваньковичам не имеют, реставраторы просто постарались воссоздать типичную обстановку дворянского дома того времени.

Возможно, и то не факт, что "настоящей" является найденная в земле при реставрации мраморная скульптура.

К сожалению, и все находящиеся в музее картины, как самого Ваньковича, так и его современников, - копии.

Талантливый художник, получивший Золотую медаль ещё во время учёбы в Петербургской Академии художеств, написал очень много замечательных портретов своих друзей, среди которых были и Пушкин, и Мицкевич. Большинство самых значительных работ созданы Валентием в Белоруссии, но именно на Родине ни одной его работы не было, все они находятся в музеях разных стран и в частных коллекциях. Например, несколько семейных портретов работы Ваньковича есть в Вильнюсской картинной галерее.

И лишь совсем недавно Белгазпромбанку удалось купить у частного коллекционера картину "Портрет поэта Томаша Зана".

И даже если живопись не ваша страсть, то мы советуем зайти в этот музей хотя бы просто для того, чтобы на недолго окунуться в атмосферу старого шляхетского дома, а заодно и получить порцию ласковой обходительности от радушных "музейных тётушек".

Музей карет

(улица Кирилла и Мефодия, 8)

Совсем рядом с Домом Ваньковича на территории бывшего монастыря бернардинцев находится ещё один очень небольшой, но весьма познавательный Музей карет.

Разместили музей именно в этом месте не просто так. Ещё в 19-м веке после упразднения монастыря на его территории обосновался Конный двор городских извозчиков, так что можно считать, что повозки, сани и конная упряжь просто вернулись на своё исконное место.

Музей совсем маленький, и проход вдоль всех его экспонатов легко осилят даже малыши. А если осмотра карет и лошадиных причиндалов окажется недостаточно, то в том же бывшем монастырском дворе находится ещё и Археологический музей, экспозиция которого познакомит любознательного туриста с совсем уж древней историей Минска и Беларуси.

Музей Минской конки

(ул. Кирилла и Мефодия)

В 2015-м году в Верхнем городе на улице Кирилла и Мефодия, в паре шагов от Музея карет открылся небольшой, но весьма познавательный Музей минской конки.

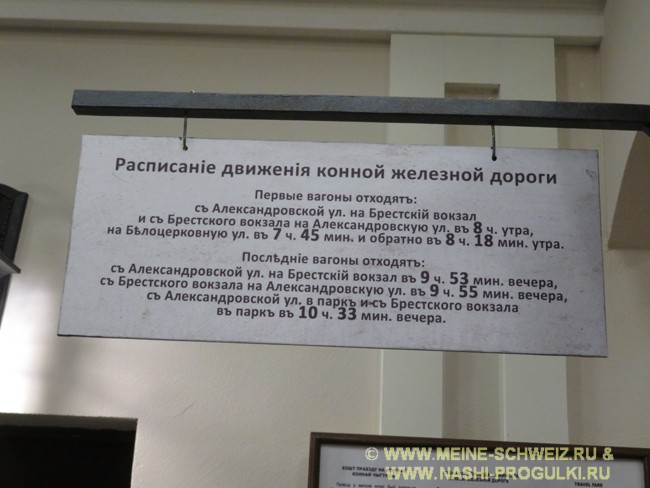

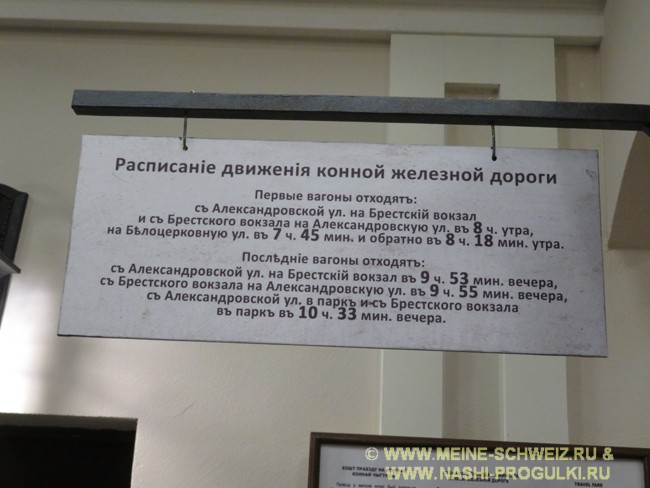

В мае 1892-го года в Минске состоялось торжественное открытие четырёх линий Минской конно-железной дороги.

В 1918-м работа дороги была приостановлена, но через три года минская конка заработала вновь. Этот вид общественного транспорта на конной тяге лишь в 1928-м году был заменён электрическим трамваем.

Войдя в музей, посетитель сразу попадает в контору при депо.

На стене висит телефон фирмы «Сименс-Гальске». А на столе у служащего стоит оригинальная пишущая машинка мини-формата.

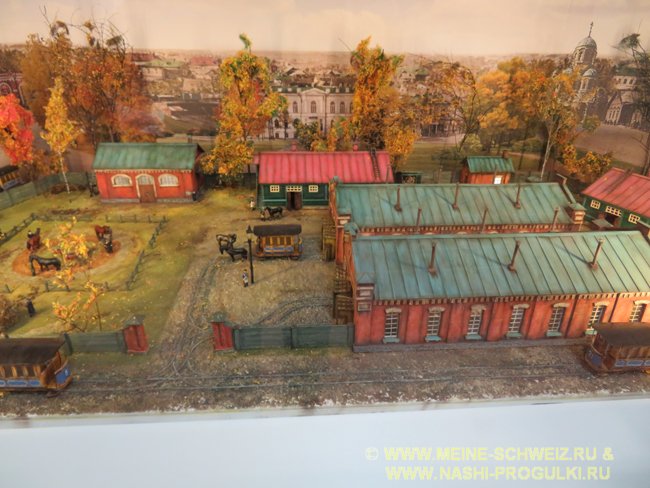

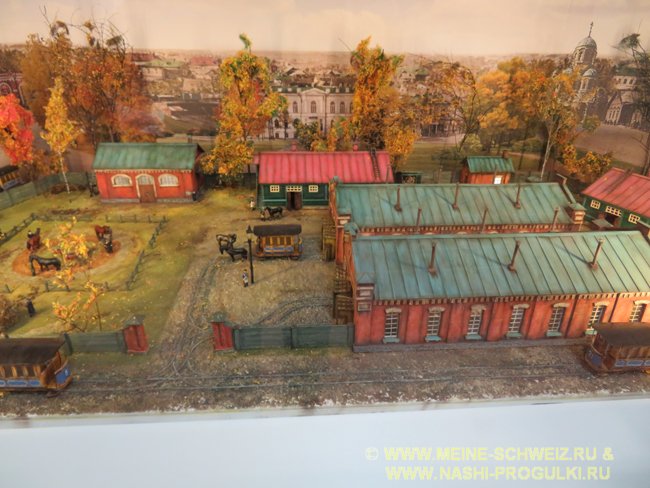

Рядом представлен макет депо.

В следующем помещении находится реконструкция уличных витрин магазинов.

Здесь же представлены образцы стальных рельсов.

Производились рельсы на нижнетагильских заводах Демидова или закупались в Германии.

Кстати, скорость конки составляла от 7,5 до 12,5 вёрст в час.

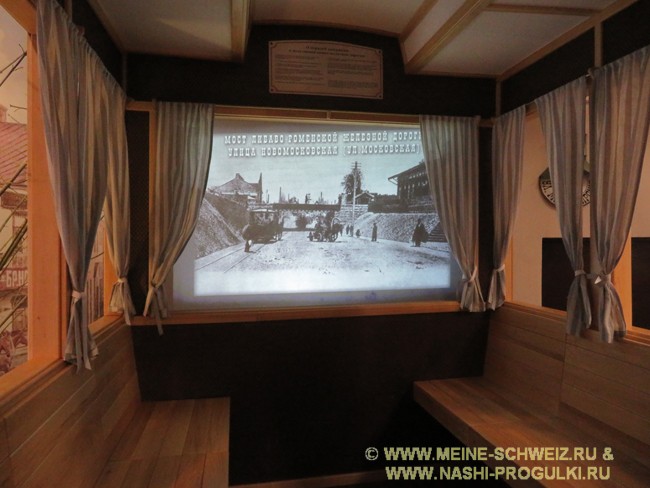

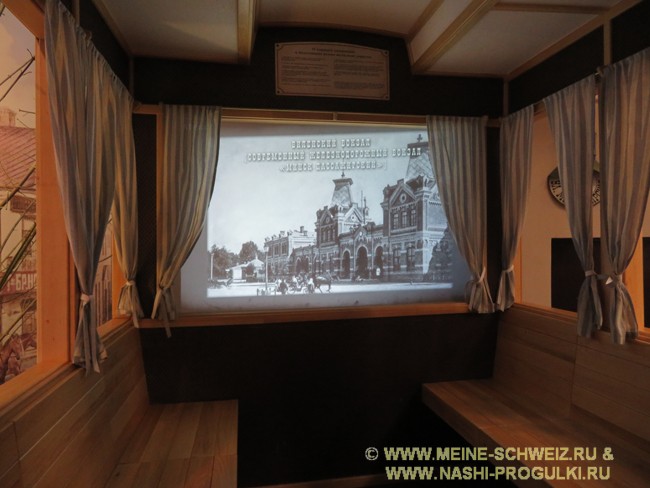

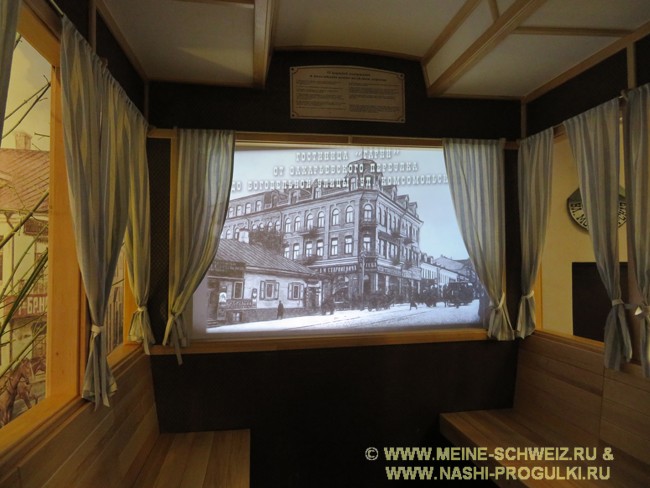

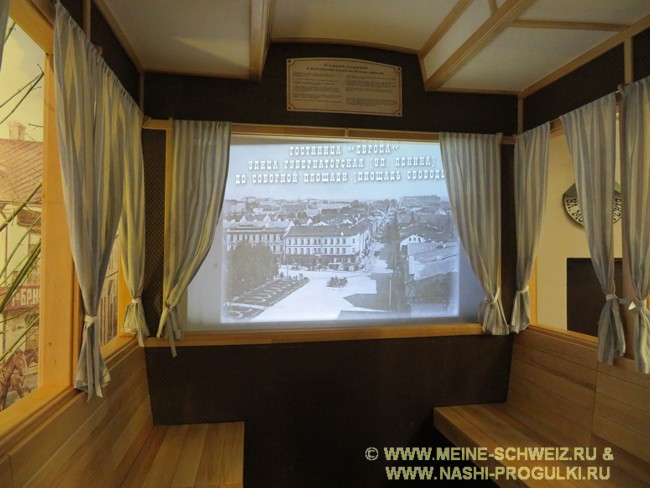

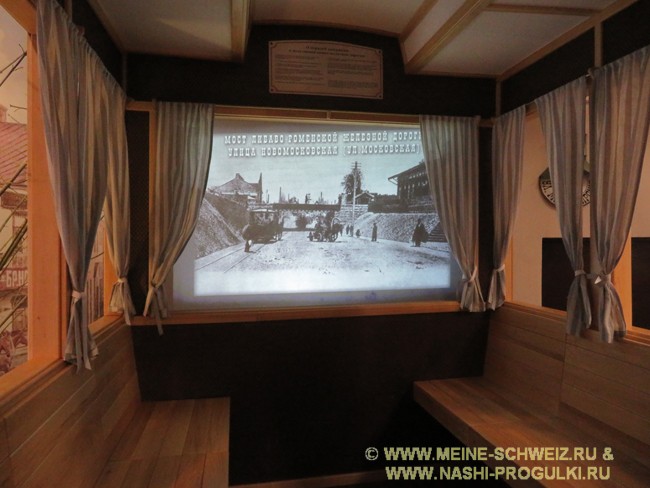

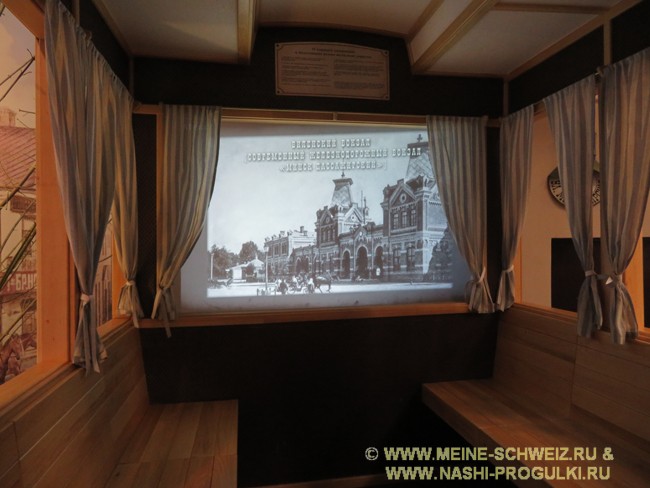

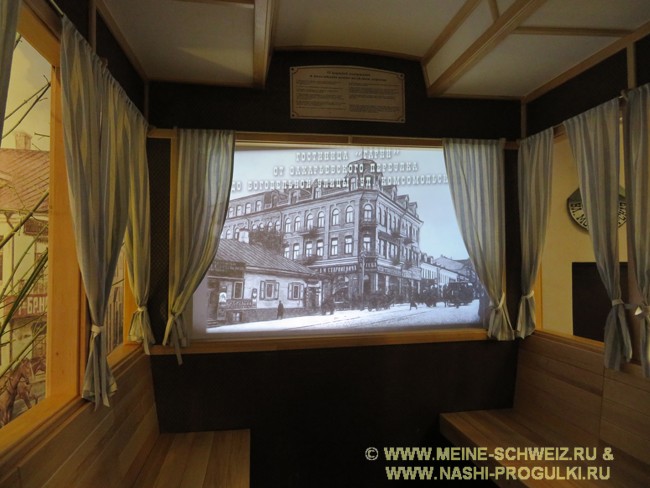

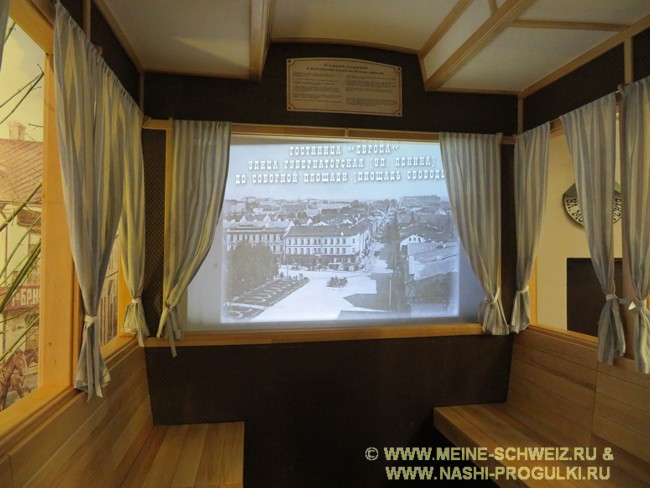

И конечно в музее есть и сам вагон конки.

У входа в вагон «пассажиров» встречает очень серьёзный контролёр.

В вагоне можно «прокатиться» по старому Минску.

На большом экране демонстрируются старые фотографии города и даже кадры кинохроники.

Очень симпатичный музей, в который можно и нужно приходить с детьми.

Музей I съезда РСДРП

(Проспект Независимости, 31А)

На площади Победы на краю парка стоит одноэтажный деревянный домик, в котором находится филиал Исторического музея «Дом I съезда РСДРП».

Именно такими жилыми домами была застроена бóльшая часть довоенного Минска.

Существующее ныне здание не подлинное. Настоящий дом сгорел во время войны, но сразу после победы был воссоздан заново.

1 (13) марта 1898 года в доме на Захарьевской улице в квартире железнодорожного служащего П. В. Румянцева собрались делегаты I съезда российских социал-демократов.

К концу 19-го столетия на просторах Российской империи существовало уже множество разрозненных социал-демократических организаций и кружков. Пётр Струве выступил с предложением собраться представителям наиболее крупных организаций с целью объединения и выработки единой программы.

В Минск приехали 9 делегатов от самых крупных социал-демократических организаций. Прозаседав и проспорив три дня, представители не выработали ни единой программы, ни единого устава, и реально действующая партия так и не была создана.

Через несколько недель почти все делегаты съезда были арестованы.

Музейная экспозиция занимает сейчас только половину дома, а во второй половине устраиваются временные выставки.

Литературный музей Петруся Бровки

(улица Карла Маркса, 30)

В центре Минска на улице Карла Маркса стоит памятник архитектуры начала 20-го века - дом под номером 30, построенный в стиле модерн архитектором Генрихом Гаем.

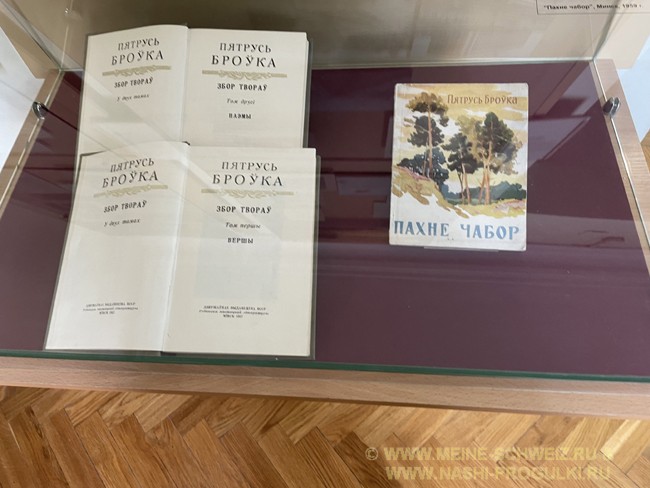

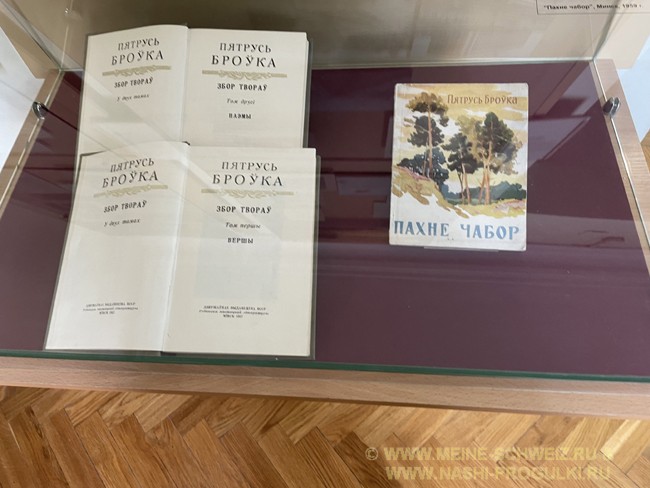

В этом доме, в пятикомнатной квартире под номером 4, с 1951 по 1980 год жил народный поэт Беларуси Петрусь Бровка (1905-1980). В его бывшей квартире в 1980 году был открыт Литературный музей. Документальная экспозиция музея подробно знакомит с жизненным и творческим путём Петруся Бровки, с живописными пейзажами тех мест, где он родился и побывал.

Среди экспонатов – рукописи и автографы Петруся Бровки, его родных, друзей и современников, машинописные варианты книг, письма и открытки, нотные рукописи на слова поэта.

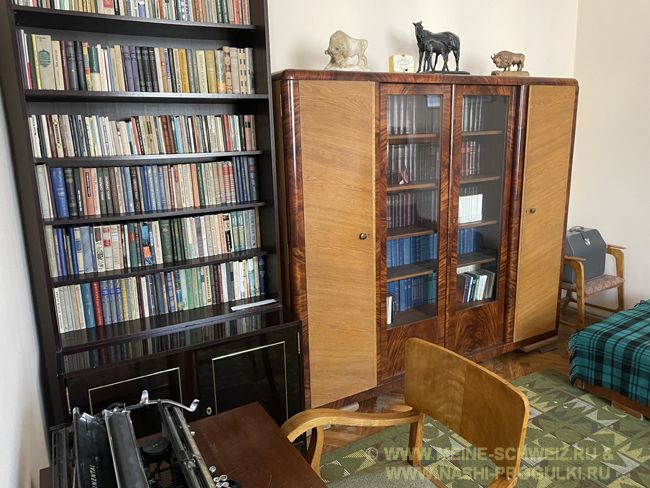

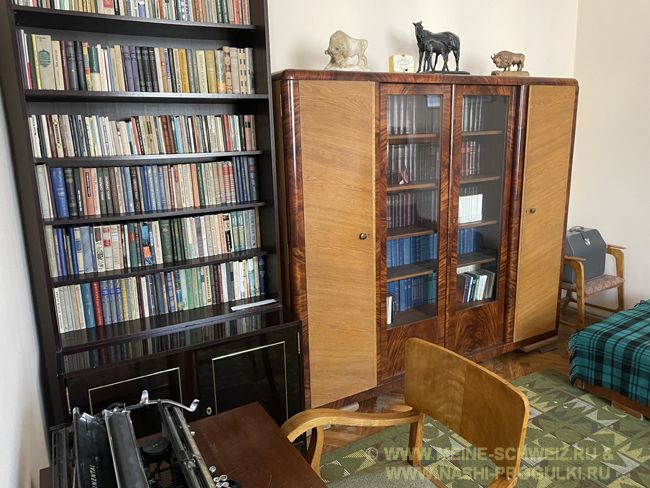

Мемориальная часть экспозиции – это библиотека и рабочий кабинет Петруся Бровки – тот интерьер, где все вещи и мебель стоят на своих местах, как и при жизни поэта.

Личная библиотека Петруся Бровки состоит из произведений художественной литературы от древнеримских времен до 1980 года.

Музей небольшой, но в нём можно узнать много интересного не только о Петрусе Бровке, но и послевоенной жизни творческой элиты Белоруссии.

Музей Якуба Коласа

(ул. Академическая, 4)

В 1959 году в доме-усадьбе, в котором с 1945 по 1956 г.г. жил Якуб Колас, был открыт литературный музей писателя.

В этом единственном мемориальном музее-усадьбе в Минске хранятся книги, рукописи, документы и художественные работы, которые увековечивают образ народного поэта.

Посетителей музея встречает макет дома, в котором родился Я. Колас.

Бережно сохраняются интерьеры жилых комнат и личные вещи поэта и его семьи.

К слову, из окна усадьбы хорошо виден соседний дом-усадьба, в котором до сих пор проживают потомки поэта.

Мемориальный музей-мастерская З. И. Азгура

(ул. З. Азгура, 8)

Есть в Минске уникальный музей. Это единственный монографический музей в Республике Беларусь, основанный на базе Творческой мастерской Академии художеств СССР и личной мастерской художника Заира Исааковича Азгура. Здание музея построено в 1984 г. по проекту архитектора В. Н. Аладова, с 1999 г. оно включено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Основную часть коллекции музея, открытого в 2000 году, составляет собрание произведений Заира Исааковича Азгура (1908 - 1995) - скульптора-монументалиста, Героя Социалистического Труда, Народного художника СССР, Лауреата двух Сталинских премий второй степени, безвозмездно переданных семьёй скульптора после его смерти.

Основной фонд музея насчитывает 4009 единиц хранения.

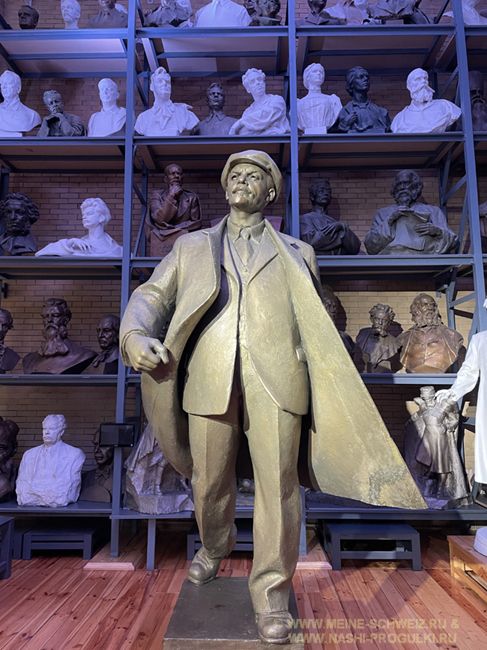

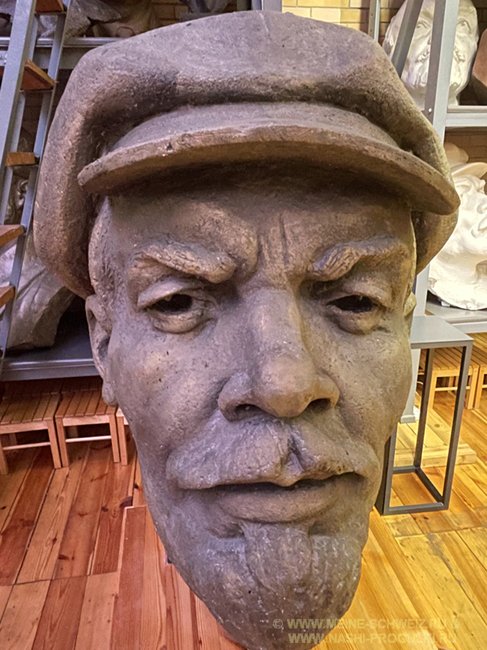

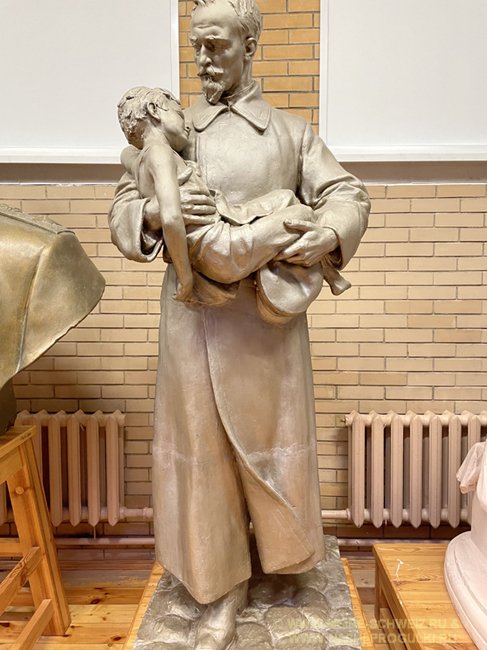

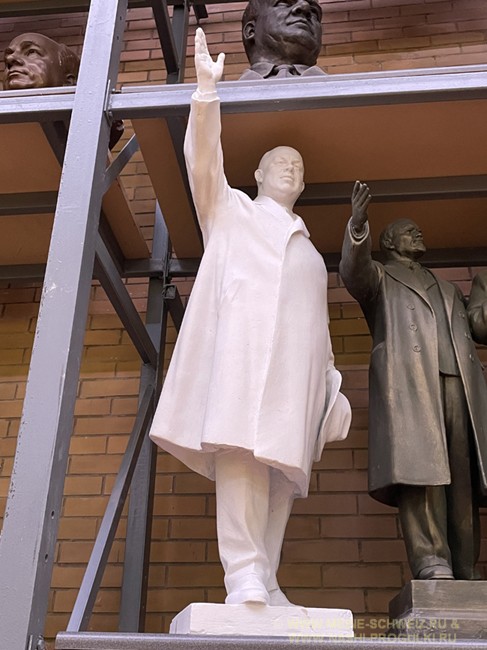

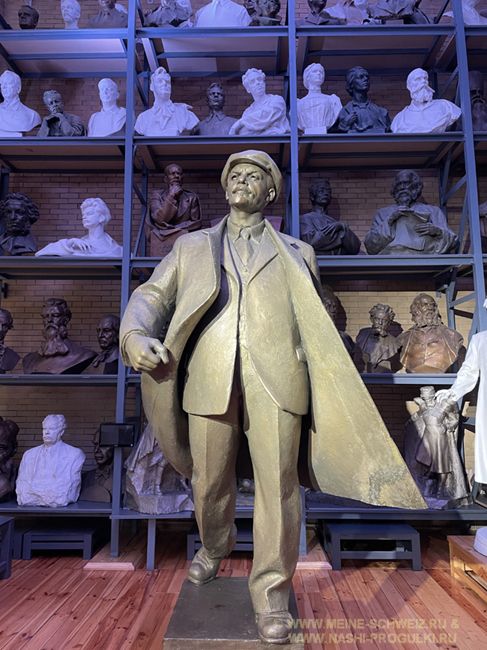

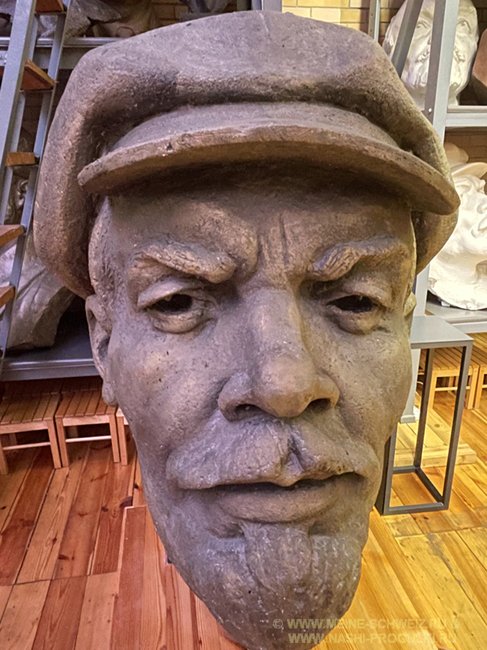

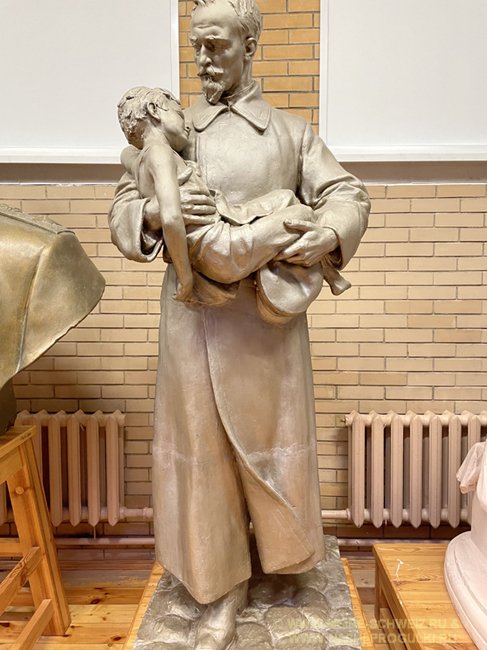

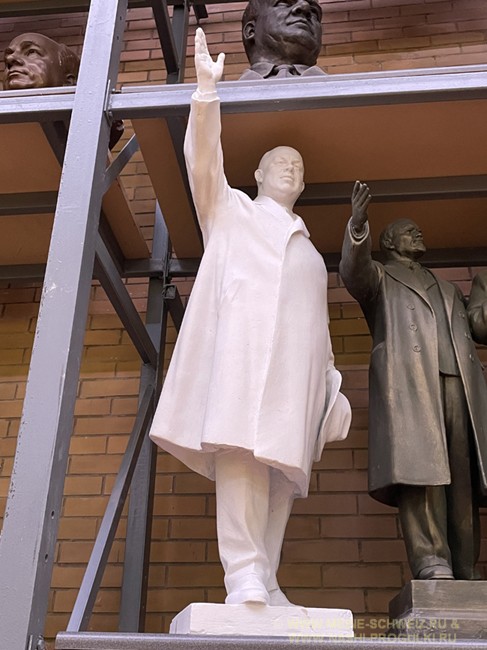

Поражает количество и разнообразие работ, выставленных в основной мастерской скульптора.

Здесь можно увидеть как конкурсные работы, так и те, которые были реализованы и установлены в разных городах.

Некоторые решения несколько необычны для советского представления о монументальной пропаганде, такие, как Ф. Дзержинский с ребёнком на руках или Н. Хрущёв в позе, более знакомой по памятникам В.И. Ленину.

Так что посещение музея даст прекрасную возможность открыть для себя интересные работы знаменитого советского и белорусского скульптора и необычные образы известных людей советского времени.

Усадебно-парковый комплекс «Лошица»

(проезд Чижевских, 8-2, 10)

В южной части Минска, там где речушка Лошица впадает в Свислочь, находится бывший усадебный, а сейчас просто большой городской парк «Лошица».

Усадьба «Лошица» на берегу Свислочи появилась ещё в 16-м веке. За несколько столетий сменилось несколько владельцев усадьбы, а в конце 19-го века её унаследовал польский дворянин Евстафий Любанский.

Пан Любанский, член Государственной Думы первого созыва, был человеком небедным и влиятельным. Став хозяином усадьбы, он перестроил старый дом в модном тогда стиле «модерн».

В 1925-м году в усадьбе по инициативе Н. Вавилова был организован филиал Всесоюзного института растениеводства. В 1944-м году на территории усадьбы дислоцировался белорусский штаб партизанского движения, а после войны в главном доме разместилась миссия ООН. Потом усадебная территория и все постройки были переданы совхозу «Лошица». Наконец в новом тысячелетии в Лошицкий парк пришли реставраторы, и старая усадьба превратилась в музейный комплекс.

Вход на территорию усадьбы ведёт через ворота, рядом с которыми стоит кирпичный домик привратника.

Справа от ворот находятся остатки усадебной капеллы.

Капелла была построена в 18-м веке предыдущими владельцами, и в ней была фамильная усыпальница.

От ворот к партеру перед домом протянулась длинная липовая аллея. Сильнейший ураган 2016-го года, к сожалению, нанёс непоправимый ущерб парку, но часть вековых деревьев всё-таки устояла.

Старый усадебный дом был одноэтажным. При Любанском дом увеличили при помощи двухэтажной пристройки с террасами.

Интерьеры усадебного дома не имеют единой стилистики, все помещения оформлены в разных исторических стилях.

В старой одноэтажной части находятся парадные комнаты.

Двухэтажная пристройка поделена широким коридором на мужскую и женскую половины.

Разумеется, в перестроенном доме были все необходимые удобства.

В доме неплохо сохранились аутентичные печи.

Особенно хороша каминная печь в кабинете хозяина.

Изразцы печи выполнены на рижской фабрике по готовым формам, купленным в Германии. В центре печи большой барельеф, иллюстрирующий одну из страниц немецкой истории.

Неожиданный сюрприз среди старых печей - печь с советской символикой.

Но тут уж из песни слов не выкинешь, это тоже одна из страниц истории усадьбы. Хотя в истории «Лошицы» всё ещё остаются нераскрытые тайны.

В 1905-м году при невыясненных обстоятельствах погибла хозяйка усадьбы пани Ядвига.

Молодая 35-летняя женщина утонула в Свислочи. Был ли это несчастный случай, суицид или криминал, так и остаётся неизвестным. Почему-то не было никакого полицейского расследования. Более того, в газетах даже не появилось ни одного сообщения о случившейся в «Лошице» трагедии. А ведь пан Любанский и его супруга были, как бы мы сейчас сказали, медийными персонами.

В 1913-м году исчезает из поля зрения и сам Евстафий Любанский. Раньше считалось, что он уехал на Кавказ и там погиб. Но недавно сотрудники музея нашли в архивах сведения о том, что в 1917-м году Любанский находился в Минске. Но потом и этот след обрывается, и пока неизвестно, как же сложилась дальнейшая судьба последнего владельца «Лошицы». Возможно, что когда-нибудь сотрудники музея найдут в недрах архивов недостающие сведения, и тогда в истории усадьбы не останется белых пятен.

Сбоку от главного дома стоит нарядный деревянный флигель, построенный в 1895-м году.

В этом строении в советское время сначала жили рабочие совхоза, а потом до 2011-го года находилась совхозная администрация. И несмотря на это во флигеле сохранились подлинные кирпичные полы в коридоре первого этажа и деревянная лестница.

Кроме того в комнатах второго этажа уцелели оригинальные деревянные полы.

Во флигеле селили гостей, здесь же была квартира эконома усадьбы и комнаты прислуги.

Часть помещений флигеля сейчас используется как выставочное пространство.

Как мы уже говорили, усадьба находится в большом парке. И теперь, после открытия музея, можно не только погулять в старом парке, но и побывать в доме минской элиты начала прошлого века. Добраться до музея нетрудно - от вокзала и Михайловского сквера в том направлении едут несколько автобусов и троллейбусов, а дорога из центра до парка занимает минут 15.

Местность:

Минск Раздел:

Музеи